多个发射接收的毫米波雷达系统通常用于高精度的目标检测、跟踪和识别,尤其是在自动驾驶汽车、无人机、安全监控等领域。要解析这些雷达的数据,需要遵循一系列步骤,这些步骤可能包括:

1. 数据采集:首先,通过多个毫米波雷达传感器收集环境中的反射信号。这些信号包含了目标的位置、速度、大小等信息。

2. 信号预处理:对采集到的原始信号进行预处理,包括滤波、去噪、时间同步等,以提高信号质量,减少干扰。

3. 信号处理:对预处理后的信号进行进一步处理,如多径效应消除、目标检测、跟踪算法等。这些步骤通常涉及复杂的算法和数学模型,如卡尔曼滤波、粒子滤波等。

4. 数据融合:如果系统包含多个雷达,可能需要对来自不同雷达的数据进行融合,以获得更准确的目标信息。数据融合技术可以是简单的加权平均,也可以是更复杂的算法,如基于贝叶斯理论的方法。

5. 目标识别:根据处理后的数据,识别目标类型,如车辆、行人、障碍物等。这可能涉及机器学习算法,如支持向量机、深度学习等。

6. 结果输出:将处理后的目标信息输出给用户或控制系统,以便进行决策或采取行动。

7. 系统校准和维护:定期对雷达系统进行校准和维护,以确保其性能和准确性。

毫米波雷达系统的数据解析是一个复杂的过程,需要多学科的知识,包括电子工程、信号处理、计算机科学等。在实际应用中,可能还需要考虑雷达的安装位置、环境条件、目标特性等因素,以优化系统的性能。哇,你有没有想过,那些在汽车上默默无闻的毫米波雷达,是怎么在茫茫车流中精准捕捉到周围环境的呢?今天,就让我带你一探究竟,看看多个发射接收的毫米波雷达是如何解析数据的!

毫米波雷达:你的隐形守护者

想象你正驾驶着汽车在高速公路上飞驰,周围是川流不息的车辆和复杂的路况。这时,你的汽车突然提醒你前方有障碍物,并自动调整车速,避免了一场可能的碰撞。这一切,都得益于毫米波雷达的神奇力量。

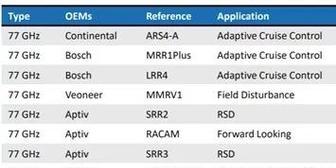

毫米波雷达,顾名思义,就是使用毫米波段的雷达传感器。它通过发射和接收毫米波段的电磁波,来探测周围环境。在汽车领域,毫米波雷达主要用于自动驾驶和辅助驾驶系统,提供车辆周围环境的实时感知信息。

发射与接收:毫米波雷达的“双刃剑”

毫米波雷达的工作原理其实很简单。它就像一个“隐形守护者”,时刻关注着周围的环境。

发射:首先,毫米波雷达会通过天线发射出毫米波段的电磁波。这些电磁波以光速传播,遇到目标物体后,会反射回来。

接收:雷达会通过接收天线捕捉到反射回来的电磁波。通过测量发射和接收的时间差或相位差,雷达就能计算出目标物体的距离、速度和角度等信息。

多个发射接收:解析数据的“利器”

那么,如何让毫米波雷达在复杂的环境中更加精准地解析数据呢?答案就是——多个发射接收。

想象你的汽车上有多个雷达传感器,它们分别位于不同的位置。这样,每个传感器都能从不同的角度捕捉到周围的环境信息。当这些信息汇总到一起时,雷达就能形成一个全方位、立体的环境感知图。

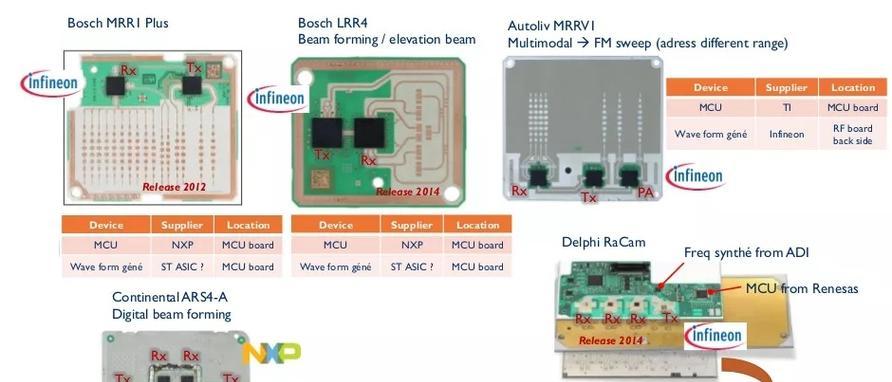

1. 多个发射天线:通过多个发射天线,雷达可以同时发射多个波束,从而覆盖更广的范围。

2. 多个接收天线:同样,多个接收天线可以同时接收多个波束的反射信号,从而提高数据的准确性和可靠性。

3. MIMO技术:此外,毫米波雷达还可以利用MIMO(多输入多输出)技术,将多个发射和接收通道虚拟为更多的接收通道,进一步提高数据解析能力。

信号处理:数据的“解码师”

收集到数据后,毫米波雷达还需要对数据进行处理,才能提取出有用的信息。

1. 信号放大:首先,需要对接收到的信号进行放大,以便后续处理。

2. 滤波:通过滤波器去除噪声和干扰,提高信号的纯净度。

3. 混频:将信号转换为适合处理的形式。

4. 信号解析:通过一系列算法,提取出目标物体的距离、速度、角度等信息。

:毫米波雷达的“智慧”

通过发射、接收、处理和解析数据,毫米波雷达就像一个“智慧”的守护者,时刻关注着周围的环境。它不仅可以帮助汽车实现自动驾驶和辅助驾驶,还可以在恶劣天气下提供安全保障。

现在,你明白了吧?多个发射接收的毫米波雷达,就是通过这些神奇的技术,为我们带来了安全、便捷的出行体验。未来,随着技术的不断发展,毫米波雷达将在更多领域发挥重要作用,为我们的生活带来更多惊喜!